境港市で起きた戦災

山陰地方最大の戦災・玉栄丸爆発事故

<玉栄丸の概要>

船籍港:兵庫県明石市

所有者:合名会社尼崎汽船部(大阪市)

用途:貨客船

製造時期:1917年(大正6)7月

製造:名村造船所(大阪市)

総トン数:937総トン

長さ:57.9m 幅:9.4m 深さ(甲板から船底まで) 5.6m

吃水(水面から船底まで):4.8m

1923年(大正12)に起きた関東大震災の後、阪神地方から京浜地方向けの復興物資輸送を目的として、阪神~芝浦(東京)航路が開設された。各社は本航路に競って配船し、玉栄丸もその1つとして就航した。当時、阪神からは京浜向けに鉄板や雑貨を、芝浦からは阪神・名古屋向けに揮発油や雑貨を運んだ。(『川崎汽船五十年史』)

太平洋戦争が始まると、政府は民間船舶を徴傭船・配当船等に指定することによって統制下におき、軍需物資の輸送などにあたらせた。玉栄丸は、1944年(昭和19)陸軍配当船として指定され、軍の命令の下、火薬をはじめ種々の軍需物資の輸送にあたった。

<事故の経過>

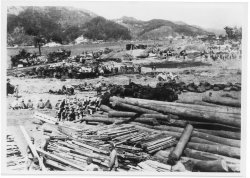

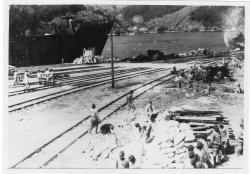

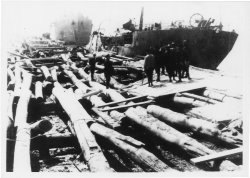

1945年(昭和20)4月21日、朝鮮北部・羅津から火薬・黒豚毛・生ゴム・油脂などを積んだ玉栄丸が境港に入港した。これは、満洲から内地に向け、本土決戦に備えて選ばれた物資で、特に爆薬は海軍美保航空隊が使用する「セA」という性能の高いものであった。

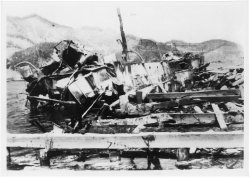

爆発事故は、23日午前7時40分、玉栄丸船上の火薬が爆発・炎上したことから始まった。軍関係者や地元消防団が出動し、必死の消火作業にあたっていたが、7時58分、船上の火薬に引火し、2回目の爆発が起きた。この爆発で船は大破・沈没し、消火作業に従事していた軍人や地元の警防団・消防団、付近の町民が多数犠牲となった。その後、憲兵隊が付近の住民に避難命令を出したが、8時30分、火勢は岸壁付近の倉庫にあった火薬に移り、3回目の爆発が起きた。 その後、11時18分にも4回目の爆発が起きたが、暁第6170部隊が既に付近の残存火薬を処理していたため、爆発は小規模なものにとどまった。

しかし、爆発による火勢は風にあおられ、大正町から松ヶ枝町・本町へ、さらには対岸の島根半島の山々にも広がった。近隣の消防団や海軍美保航空隊の応援を得て、日ノ出町を阻止線と決め決死的な破壊消火作業を強行、鎮火したのは午後3時30分頃であった。

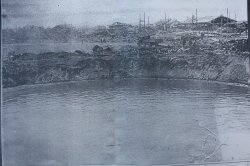

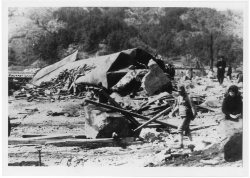

爆発によって対岸の高尾山(328m)より高い火柱ができ、周辺にいた人間や物体を空中に舞い上がらせたほか、爆発のあった倉庫跡には、直径約50mの大きな穴が空き、そこには、手足の一部、首のない胴体など、多くの遺体が無残な姿で散乱していたという。

<暁部隊とは>

暁部隊は、陸軍船舶輸送部隊の総称。境町には暁第2940部隊(船舶輸送司令部・第一船司山陰支部出張所)、暁第6170部隊(船舶工兵六連隊補充隊・特設船工第106中隊)が駐留し、暁第6170部隊は境国民学校(現・境小学校)の一部に宿営していた。暁第19783部隊は、1944年(昭和19)11月1日広島で編成。1945年(昭和20)4月20日宇品発、境港へ到着。境中学校(現・境高校)の第二校舎と講堂に宿営。4月21日から8月14日まで境港での揚塔作戦に参加した。

<爆発による被害状況>

○死傷者

(単位:人)

※爆死者数(120人)は、氏名が判明した者のみの人数である。なお、当時、玉栄丸には朝鮮人乗組員が約20名乗船していたといわれ、事故後、遺体や遺骨が安置されていた寺院による証言などにより、少なくとも数人の朝鮮人の犠牲者がいたことが判明している。よって、実際の爆死者数は120名を上回るものと考えられている。

爆死者の内訳 海陸運送作業員14・警防団員5・民間16・玉栄丸船員5・

国鉄職員1・警察官4・軍属4・憲兵1・暁部隊70

○被災人口 1,790人(境町の人口の約25%)

○被災面積 約11万6千平方メートル(境町の総面積の約3分の1)

○建物被害 全壊355戸 全焼76戸 計431戸(境町の戸数の約24%)

<事故の原因>

この事故は、当時軍事機密であったため表に出ることはなく、住民には正確な情報も知らされなかった。当時の新聞にも、「境港火事」と十行程度の記事が掲載された程度で、詳細には一切触れられていない。

事故の全容については、役場文書など多くの資料が終戦時に処分されたこともあり、いまだ不明な点が多い。事故の原因については、ウインチ(巻き上げ機械)の鉄と鉄の摩擦、兵隊のタバコ、軍靴の鋲(地面との摩擦による発火)、朝鮮人スパイによる犯行など諸説が飛び交ったが、当時、陸揚げ作業にあたっていた兵が「休憩中、タバコの吸い殻を投げ捨てたところ、そこらにこぼれた火薬に引火し、パッ!パッ!と火が走り出した。」と語っていることから、現在では、事故の原因はタバコの火とほぼ断定されている。

<救助~復旧へ向けての取り組み>

爆発後、町は直ちに役場内に救護本部をもうけ、被災者救援にあたった。負傷者は病院や学校の校庭、寺院の境内などに運ばれ応急処置を受けたが、消毒すらままならなかったという。犠牲者の遺体は火葬されたが、町の火葬場だけでは間に合わないため、付近の草原でまとめて焼かれた。

生活面での支援では、婦人会の協力によって約1ヶ月食料の炊き出しを行われたほか、食料品や生活物資の配給にあたり優遇措置が設けられたが、支援は充分とは言い難く、親類の世話になる者も多かった。

救助・復旧活動には、美保海軍航空隊予科練生や境中学の生徒、西伯郡大高警防団、近隣の医療機関など多くの者が応援に駆け付けた。町は各方面の支援を得ながら被災者の救援や復旧作業を進め、事故から10日ばかり経った5月5日頃には、焼け跡の片付けをほぼ終えることができた。

船籍港:兵庫県明石市

所有者:合名会社尼崎汽船部(大阪市)

用途:貨客船

製造時期:1917年(大正6)7月

製造:名村造船所(大阪市)

総トン数:937総トン

長さ:57.9m 幅:9.4m 深さ(甲板から船底まで) 5.6m

吃水(水面から船底まで):4.8m

1923年(大正12)に起きた関東大震災の後、阪神地方から京浜地方向けの復興物資輸送を目的として、阪神~芝浦(東京)航路が開設された。各社は本航路に競って配船し、玉栄丸もその1つとして就航した。当時、阪神からは京浜向けに鉄板や雑貨を、芝浦からは阪神・名古屋向けに揮発油や雑貨を運んだ。(『川崎汽船五十年史』)

太平洋戦争が始まると、政府は民間船舶を徴傭船・配当船等に指定することによって統制下におき、軍需物資の輸送などにあたらせた。玉栄丸は、1944年(昭和19)陸軍配当船として指定され、軍の命令の下、火薬をはじめ種々の軍需物資の輸送にあたった。

<事故の経過>

1945年(昭和20)4月21日、朝鮮北部・羅津から火薬・黒豚毛・生ゴム・油脂などを積んだ玉栄丸が境港に入港した。これは、満洲から内地に向け、本土決戦に備えて選ばれた物資で、特に爆薬は海軍美保航空隊が使用する「セA」という性能の高いものであった。

爆発事故は、23日午前7時40分、玉栄丸船上の火薬が爆発・炎上したことから始まった。軍関係者や地元消防団が出動し、必死の消火作業にあたっていたが、7時58分、船上の火薬に引火し、2回目の爆発が起きた。この爆発で船は大破・沈没し、消火作業に従事していた軍人や地元の警防団・消防団、付近の町民が多数犠牲となった。その後、憲兵隊が付近の住民に避難命令を出したが、8時30分、火勢は岸壁付近の倉庫にあった火薬に移り、3回目の爆発が起きた。 その後、11時18分にも4回目の爆発が起きたが、暁第6170部隊が既に付近の残存火薬を処理していたため、爆発は小規模なものにとどまった。

しかし、爆発による火勢は風にあおられ、大正町から松ヶ枝町・本町へ、さらには対岸の島根半島の山々にも広がった。近隣の消防団や海軍美保航空隊の応援を得て、日ノ出町を阻止線と決め決死的な破壊消火作業を強行、鎮火したのは午後3時30分頃であった。

爆発によって対岸の高尾山(328m)より高い火柱ができ、周辺にいた人間や物体を空中に舞い上がらせたほか、爆発のあった倉庫跡には、直径約50mの大きな穴が空き、そこには、手足の一部、首のない胴体など、多くの遺体が無残な姿で散乱していたという。

<暁部隊とは>

暁部隊は、陸軍船舶輸送部隊の総称。境町には暁第2940部隊(船舶輸送司令部・第一船司山陰支部出張所)、暁第6170部隊(船舶工兵六連隊補充隊・特設船工第106中隊)が駐留し、暁第6170部隊は境国民学校(現・境小学校)の一部に宿営していた。暁第19783部隊は、1944年(昭和19)11月1日広島で編成。1945年(昭和20)4月20日宇品発、境港へ到着。境中学校(現・境高校)の第二校舎と講堂に宿営。4月21日から8月14日まで境港での揚塔作戦に参加した。

<爆発による被害状況>

○死傷者

(単位:人)

| 死傷別 | 軍関係 | 民間 | 合計 |

| 爆死 重傷 軽傷 |

75 36 97 |

45 72 104 |

120 108 201 |

| 計 | 208 | 216 | 429 |

※爆死者数(120人)は、氏名が判明した者のみの人数である。なお、当時、玉栄丸には朝鮮人乗組員が約20名乗船していたといわれ、事故後、遺体や遺骨が安置されていた寺院による証言などにより、少なくとも数人の朝鮮人の犠牲者がいたことが判明している。よって、実際の爆死者数は120名を上回るものと考えられている。

爆死者の内訳 海陸運送作業員14・警防団員5・民間16・玉栄丸船員5・

国鉄職員1・警察官4・軍属4・憲兵1・暁部隊70

○被災人口 1,790人(境町の人口の約25%)

○被災面積 約11万6千平方メートル(境町の総面積の約3分の1)

○建物被害 全壊355戸 全焼76戸 計431戸(境町の戸数の約24%)

<事故の原因>

この事故は、当時軍事機密であったため表に出ることはなく、住民には正確な情報も知らされなかった。当時の新聞にも、「境港火事」と十行程度の記事が掲載された程度で、詳細には一切触れられていない。

事故の全容については、役場文書など多くの資料が終戦時に処分されたこともあり、いまだ不明な点が多い。事故の原因については、ウインチ(巻き上げ機械)の鉄と鉄の摩擦、兵隊のタバコ、軍靴の鋲(地面との摩擦による発火)、朝鮮人スパイによる犯行など諸説が飛び交ったが、当時、陸揚げ作業にあたっていた兵が「休憩中、タバコの吸い殻を投げ捨てたところ、そこらにこぼれた火薬に引火し、パッ!パッ!と火が走り出した。」と語っていることから、現在では、事故の原因はタバコの火とほぼ断定されている。

<救助~復旧へ向けての取り組み>

爆発後、町は直ちに役場内に救護本部をもうけ、被災者救援にあたった。負傷者は病院や学校の校庭、寺院の境内などに運ばれ応急処置を受けたが、消毒すらままならなかったという。犠牲者の遺体は火葬されたが、町の火葬場だけでは間に合わないため、付近の草原でまとめて焼かれた。

生活面での支援では、婦人会の協力によって約1ヶ月食料の炊き出しを行われたほか、食料品や生活物資の配給にあたり優遇措置が設けられたが、支援は充分とは言い難く、親類の世話になる者も多かった。

救助・復旧活動には、美保海軍航空隊予科練生や境中学の生徒、西伯郡大高警防団、近隣の医療機関など多くの者が応援に駆け付けた。町は各方面の支援を得ながら被災者の救援や復旧作業を進め、事故から10日ばかり経った5月5日頃には、焼け跡の片付けをほぼ終えることができた。

美保関沖事件

〈美保関沖事件の概況〉

昭和二年八月二十四日午後美保湾を出港した連合艦隊、(司令長官海軍大将加藤寛治)に対して、駆逐艦が魚雷攻撃の演習を行い、艦隊の主力、陸奥・長門・金剛の各艦はすべての灯火を消して駆逐艦菱・蕨・葦・菫の攻撃を受けながら舞鶴に向っていた。

また巡洋艦加古・古鷹・神通・那珂の夜襲戦隊も同じく灯火を消して追いせまっていたが、神通・那珂が相手艦に発見され、突然攻撃を受けたので、神通・那珂の二隻の巡洋艦は急転舵してこれを避けた。そこへ蕨等の駆逐艦軍が突進して来た。

このため、午後十一時頃地蔵崎灯台の北東約二十浬の地点で軍艦神通(艦長海軍大佐水城圭次)の艦首が駆逐艦蕨(艦長海軍少佐五十嵐恵)の有艦橋附近に衝突し、蕨は火炎を上げ艦体両断して沈没、艦長以下九十二名の殉職者と多数の負傷者を出し、神通も艦首に多大の損傷を受けた。

後続艦は、神通と蕨の衝突を知りこれを避けようとしたがおよばず、地蔵崎灯台北東二十二浬の地点で軍艦那珂(艦長海軍大佐三戸基介)の艦首が駆逐艦葦(艦長海軍少佐須賀彦次郎)の左舷後部に衝突し、葦の艦体は切断大破して乗員中二十八名の殉職者と二名の負傷者を出し、那珂も艦体を破損した。

〈美保関沖事件の背景〉

第一次世界大戦後、世界に誇る海洋国イギリスは、ドイツとの激戦に消耗した海軍力の補強に努め、アメリカは海軍法成立後「世界一の海軍」を目指した大建艦計画を進める。

日本は米英より劣る海軍力アップに「八八艦隊」と呼ばれた建艦計画を立てるも、海軍予算は一九一六年(大正五)度を境に陸軍予算を上回り、一九二一年(大正十)には国家予算の三十二.五%となった。

各国はこのような背景から、それぞれの思惑を秘め軍事力、とりわけ海軍の艦艇増強に努めていた。

一方、大戦後の戦費処理により始まった深刻な不況は各国の財政に重くのしかかり、それに厭戦気分が加わり軍縮を望む世論が高まってきた。

このため各国では軍需用費抑制のため、海軍力拡充競争制限を定める国際協定締結の気運が強まってきた。この国際協定が一九二二年(大正十一)二月六日、米・英・日・仏・伊の五カ国が締結した「ワシントン軍縮条約」である。

この条約第四条に「各締約国の主力艦合計代換トン数は基準排水量において、アメリカ合衆国五二五千トン、イギリス五二五千トン、フランス一七五千トン、イタリア一七五千トン、日本三一五千トンを超ゆることを得ず。」とあり、これがいわゆる各国の海軍力の比率指針「主力艦の保有量五・五・三」である。

この結果、日本海軍は主力艦隊の保有量対米六割という劣勢を克服するため、「八八艦隊」構想に代えて、巡洋艦・駆逐艦・潜水艦など補助艦の補強に移行し、それぞれの艦艇の軽量重装備の建造に変更し、それと併せて、「月月火水木金金」と形容される戦技訓練により海軍力の劣勢克服を図った。

このような世界情勢を背景とする情勢の中で、美保関沖事件が起ったのである。

事件の起る二ヶ月前、連合艦隊は沖縄の奄美大島周辺で各種の海技演習を行ってきた。戦艦「長門」を旗艦とする連合艦隊の艦艇六十三隻が美保関に集結したのが一九二七年(昭和二)八月二十二日で、夜戦を重視する日本海軍海技演習の総仕上げを行うことが目的であった。

連合艦隊は八月二十一日美保湾に向けて寺島水道を発ち、その途上、第五回連合艦隊基本演習(第一、第二水雷戦隊、鳳翔飛行機隊による昼間応用戦闘)、第六回連合艦隊基本演習(第三戦隊、第一水雷戦隊の夜間応用戦闘)、及び第七回連合艦隊基本演習(第一潜水戦隊、第二潜水戦隊の昼間応用戦闘)を行い、同月二十二日夕刻美保湾に到着し、二十四日まで同地に在泊し、第八回連合艦隊基本演習(第五戦隊、第二水雷戦隊の夜間応用戦闘)の準備を行う。

「連合戦隊は既に各種の基本的戦技訓練を終了し、近く応用戦技として数回の基本演習を実施し、戦技訓練はいまや完了に近く、したがってその練度は本年度に於ける最高潮の域に達している」と、『衝突事件査定書』の前段に記載されている。

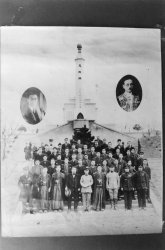

<台場公園内の慰霊塔>

この慰霊塔は、美保関沖事件の殉職者百二十名の弔魂の塔である。

当時、捜索本部としていた美保湾を望む台場丘上に、花町の有志が呼びかけ、在郷軍人会境町分会、西伯郡海軍班等とともに、建設期成会を組織し県及び境町の後援と、全国各地の協賛を得て事故の翌年、一九二八年(昭和三)十一月に完成した。

事件発生後、海・陸両面の捜索に、地元の漁船や民間の汽船も加わって行方不明者の大捜索が行われたが、数日後に駆逐艦「蕨」の五十嵐艦長以下数人の遺体が揚がっただけで、ほとんどの将兵は日本海に消えた。

慰霊塔建設には、花町の有志が中心となって建設資金の寄附金集めや、設計、建設の世話などに日夜奔走したという。

昭和二年八月二十四日午後美保湾を出港した連合艦隊、(司令長官海軍大将加藤寛治)に対して、駆逐艦が魚雷攻撃の演習を行い、艦隊の主力、陸奥・長門・金剛の各艦はすべての灯火を消して駆逐艦菱・蕨・葦・菫の攻撃を受けながら舞鶴に向っていた。

また巡洋艦加古・古鷹・神通・那珂の夜襲戦隊も同じく灯火を消して追いせまっていたが、神通・那珂が相手艦に発見され、突然攻撃を受けたので、神通・那珂の二隻の巡洋艦は急転舵してこれを避けた。そこへ蕨等の駆逐艦軍が突進して来た。

このため、午後十一時頃地蔵崎灯台の北東約二十浬の地点で軍艦神通(艦長海軍大佐水城圭次)の艦首が駆逐艦蕨(艦長海軍少佐五十嵐恵)の有艦橋附近に衝突し、蕨は火炎を上げ艦体両断して沈没、艦長以下九十二名の殉職者と多数の負傷者を出し、神通も艦首に多大の損傷を受けた。

後続艦は、神通と蕨の衝突を知りこれを避けようとしたがおよばず、地蔵崎灯台北東二十二浬の地点で軍艦那珂(艦長海軍大佐三戸基介)の艦首が駆逐艦葦(艦長海軍少佐須賀彦次郎)の左舷後部に衝突し、葦の艦体は切断大破して乗員中二十八名の殉職者と二名の負傷者を出し、那珂も艦体を破損した。

〈美保関沖事件の背景〉

第一次世界大戦後、世界に誇る海洋国イギリスは、ドイツとの激戦に消耗した海軍力の補強に努め、アメリカは海軍法成立後「世界一の海軍」を目指した大建艦計画を進める。

日本は米英より劣る海軍力アップに「八八艦隊」と呼ばれた建艦計画を立てるも、海軍予算は一九一六年(大正五)度を境に陸軍予算を上回り、一九二一年(大正十)には国家予算の三十二.五%となった。

各国はこのような背景から、それぞれの思惑を秘め軍事力、とりわけ海軍の艦艇増強に努めていた。

一方、大戦後の戦費処理により始まった深刻な不況は各国の財政に重くのしかかり、それに厭戦気分が加わり軍縮を望む世論が高まってきた。

このため各国では軍需用費抑制のため、海軍力拡充競争制限を定める国際協定締結の気運が強まってきた。この国際協定が一九二二年(大正十一)二月六日、米・英・日・仏・伊の五カ国が締結した「ワシントン軍縮条約」である。

この条約第四条に「各締約国の主力艦合計代換トン数は基準排水量において、アメリカ合衆国五二五千トン、イギリス五二五千トン、フランス一七五千トン、イタリア一七五千トン、日本三一五千トンを超ゆることを得ず。」とあり、これがいわゆる各国の海軍力の比率指針「主力艦の保有量五・五・三」である。

この結果、日本海軍は主力艦隊の保有量対米六割という劣勢を克服するため、「八八艦隊」構想に代えて、巡洋艦・駆逐艦・潜水艦など補助艦の補強に移行し、それぞれの艦艇の軽量重装備の建造に変更し、それと併せて、「月月火水木金金」と形容される戦技訓練により海軍力の劣勢克服を図った。

このような世界情勢を背景とする情勢の中で、美保関沖事件が起ったのである。

事件の起る二ヶ月前、連合艦隊は沖縄の奄美大島周辺で各種の海技演習を行ってきた。戦艦「長門」を旗艦とする連合艦隊の艦艇六十三隻が美保関に集結したのが一九二七年(昭和二)八月二十二日で、夜戦を重視する日本海軍海技演習の総仕上げを行うことが目的であった。

連合艦隊は八月二十一日美保湾に向けて寺島水道を発ち、その途上、第五回連合艦隊基本演習(第一、第二水雷戦隊、鳳翔飛行機隊による昼間応用戦闘)、第六回連合艦隊基本演習(第三戦隊、第一水雷戦隊の夜間応用戦闘)、及び第七回連合艦隊基本演習(第一潜水戦隊、第二潜水戦隊の昼間応用戦闘)を行い、同月二十二日夕刻美保湾に到着し、二十四日まで同地に在泊し、第八回連合艦隊基本演習(第五戦隊、第二水雷戦隊の夜間応用戦闘)の準備を行う。

「連合戦隊は既に各種の基本的戦技訓練を終了し、近く応用戦技として数回の基本演習を実施し、戦技訓練はいまや完了に近く、したがってその練度は本年度に於ける最高潮の域に達している」と、『衝突事件査定書』の前段に記載されている。

<台場公園内の慰霊塔>

この慰霊塔は、美保関沖事件の殉職者百二十名の弔魂の塔である。

当時、捜索本部としていた美保湾を望む台場丘上に、花町の有志が呼びかけ、在郷軍人会境町分会、西伯郡海軍班等とともに、建設期成会を組織し県及び境町の後援と、全国各地の協賛を得て事故の翌年、一九二八年(昭和三)十一月に完成した。

事件発生後、海・陸両面の捜索に、地元の漁船や民間の汽船も加わって行方不明者の大捜索が行われたが、数日後に駆逐艦「蕨」の五十嵐艦長以下数人の遺体が揚がっただけで、ほとんどの将兵は日本海に消えた。

慰霊塔建設には、花町の有志が中心となって建設資金の寄附金集めや、設計、建設の世話などに日夜奔走したという。

米軍機による空襲

昭和20年7月28日朝、市内渡町上空に来襲した米軍機の掃射を受け、3名が自宅空襲によって亡くなった。美保基地周辺が来襲を受けたのは、海軍航空隊の附帯施設の1つである海軍航空廠の分工場があったことに加え、予科練生の多くが周辺の寺院や養蚕場、民家などに宿泊していたため、各地が敵機に狙われ、龍泉寺や周辺地区の建物も敵弾を受けて被害があったり弾痕が残っていたという。なお、飛行場周辺である渡・外江地区などの各地に高射砲陣地が構築され、米軍機に応射した。