脱炭素社会実現に向けてみなさんで取り組みましょう!

そもそも脱炭素社会って?

「脱炭素社会」とは、二酸化炭素やメタンといった温室効果ガスの排出量を、“実質ゼロ”にする社会のことです。

政府は2020年(令和2年)10月に、2050年までに二酸化炭素やメタンといった「温室効果ガス」の排出を全体としてゼロにする、カーボンニュートラル・脱炭素社会を目指すことを宣言しました。

また、境港市においても2021年2月に「ゼロカーボンシティ」として2050年までに二酸化炭素排出量を実質ゼロとする都市を目指すことを表明しました。

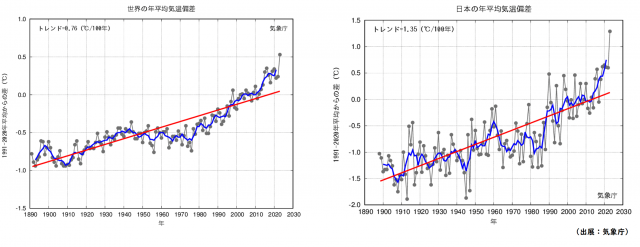

地球の周りを温室効果ガスが覆い、地球から発せられる熱が温室効果ガスによって反射され、宇宙に逃げられなくなることから、地球上の温度が上昇する現象を「地球温暖化」といいます。

この地球温暖化現象によって地球上の平均気温が上昇し、すでに異常気象や海面上昇などが起こっています。今後、さらに温暖化が進行すると、砂漠化や生態系の破壊や水資源の枯渇などさらなる被害が出ると予測されています。

これらの被害の進行を防ぐためにも、温室効果ガスの実質ゼロという社会の実現が必要となってくるのです。

政府は2020年(令和2年)10月に、2050年までに二酸化炭素やメタンといった「温室効果ガス」の排出を全体としてゼロにする、カーボンニュートラル・脱炭素社会を目指すことを宣言しました。

また、境港市においても2021年2月に「ゼロカーボンシティ」として2050年までに二酸化炭素排出量を実質ゼロとする都市を目指すことを表明しました。

地球の周りを温室効果ガスが覆い、地球から発せられる熱が温室効果ガスによって反射され、宇宙に逃げられなくなることから、地球上の温度が上昇する現象を「地球温暖化」といいます。

この地球温暖化現象によって地球上の平均気温が上昇し、すでに異常気象や海面上昇などが起こっています。今後、さらに温暖化が進行すると、砂漠化や生態系の破壊や水資源の枯渇などさらなる被害が出ると予測されています。

これらの被害の進行を防ぐためにも、温室効果ガスの実質ゼロという社会の実現が必要となってくるのです。

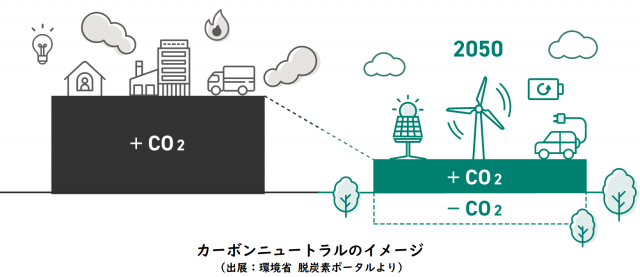

カーボンニュートラルって?

脱炭素社会の実現に向けた取り組みのなかで、「カーボンニュートラル」という言葉をよく見たり、聞かれたりすると思います。

この「カーボンニュートラル」とは、カーボンが“炭素”、ニュートラルが“中立”を意味し、私たちが排出する温室効果ガスを極力抑えるとともに、やむを得ず排出する温室効果ガスを違う形で吸収(森林づくりなど)することで、全体としてプラス・マイナスゼロの状態にしようということです。

この「カーボンニュートラル」とは、カーボンが“炭素”、ニュートラルが“中立”を意味し、私たちが排出する温室効果ガスを極力抑えるとともに、やむを得ず排出する温室効果ガスを違う形で吸収(森林づくりなど)することで、全体としてプラス・マイナスゼロの状態にしようということです。

脱炭素社会・カーボンニュートラルを実現するにはどうすればいいの?

脱炭素社会・カーボンニュートラルを実現するには、市民の皆さんのご協力も欠かせません。

では、私たちがそれぞれでできることとして、どのようなことがあるのでしょうか?

次の1から7までに私たちができる取り組みの例をご紹介しますが、これらはあくまで一例であり、そのほかにも私たちが取り組めることはたくさんありますので考えてみましょう。

1.くらしの中にムダがないか再チェック!

また、環境省がすすめている脱炭素への取り組み「デコ活」のポータルサイトにはより多くの脱炭素社会実現への方策やロードマップ、取り組み例などが詳しく紹介されていますので、ぜひ参考にしてみてください。

では、私たちがそれぞれでできることとして、どのようなことがあるのでしょうか?

次の1から7までに私たちができる取り組みの例をご紹介しますが、これらはあくまで一例であり、そのほかにも私たちが取り組めることはたくさんありますので考えてみましょう。

1.くらしの中にムダがないか再チェック!

2.電気の使用量を減らす・省エネ家電に買い替える

3.太陽光発電、家庭用蓄電池などを取り入れる

4.省エネ性能の高い住宅に住む

5.公共交通機関や自転車・徒歩で移動する・電気自動車などに乗り換える

6.食品ロスを削減する・コンポストを活用する

7.ごみの分別・4Rの促進に努める

また、環境省がすすめている脱炭素への取り組み「デコ活」のポータルサイトにはより多くの脱炭素社会実現への方策やロードマップ、取り組み例などが詳しく紹介されていますので、ぜひ参考にしてみてください。

1.くらしの中にムダがないか再チェック!

日々暮らしている中で、まずムダがないかを再チェックしてみましょう。

次からも詳しく説明していますが、日常のムダを減らすことも脱炭素社会を実現するためには必要です。

日常のムダの一例として、下記のようなものがあげられます。自分自身の生活を見直し、ムダにしているものがないか再確認してみましょう。

○シャワーのお湯や洗面所の水を出しっぱなしにする。

○電気のスイッチをつけっぱなしにする。

○食べきれない量の食料や飲み物を買う。

○いつか使うかも・着用するかもと不要なものを購入する。

次からも詳しく説明していますが、日常のムダを減らすことも脱炭素社会を実現するためには必要です。

日常のムダの一例として、下記のようなものがあげられます。自分自身の生活を見直し、ムダにしているものがないか再確認してみましょう。

○シャワーのお湯や洗面所の水を出しっぱなしにする。

○電気のスイッチをつけっぱなしにする。

○食べきれない量の食料や飲み物を買う。

○いつか使うかも・着用するかもと不要なものを購入する。

2.電気の使用量を減らす・省エネ家電に買い替える

まずは、電気の使用量を減らすことで、発電にともなうCO2の排出量を減らすことにつながります。スイッチをこまめに切る、エアコンの温度設定を適切にするなど、電気の使用量を減らすことに取り組みましょう。

また、古い家電に比べ消費電力を抑えた省エネ家電に買い替えることで消費電力を抑えることができます。

省エネ家電を選ぶ際には、省エネラベル(5.0~1.0までの41段階)を確認することができます。省エネ家電は従来の家電製品に比べ、高額である傾向がありますが、使うほど電気代の節約になるメリットもあるので、ぜひ、買い替えを検討してみてください。

また、古い家電に比べ消費電力を抑えた省エネ家電に買い替えることで消費電力を抑えることができます。

省エネ家電を選ぶ際には、省エネラベル(5.0~1.0までの41段階)を確認することができます。省エネ家電は従来の家電製品に比べ、高額である傾向がありますが、使うほど電気代の節約になるメリットもあるので、ぜひ、買い替えを検討してみてください。

3.太陽光発電、家庭用蓄電池などを取り入れる

脱炭素社会への取り組みにおいて、再生可能エネルギーへの切り替えは必須とも言えます。

再生可能エネルギーは様々な種類がありますが、家庭で発電することができるのが太陽光発電です。家屋の屋根やカーボートなどに設置し、発電した電気を自宅で消費したり、余剰電力を売電することで、電気代の節約や脱炭素社会への貢献につながります。

また、併せて蓄電池も導入をすると、余剰電力を蓄えておくことができ、太陽光発電ができない夜間や災害時などに備えることができます。

再生可能エネルギーは様々な種類がありますが、家庭で発電することができるのが太陽光発電です。家屋の屋根やカーボートなどに設置し、発電した電気を自宅で消費したり、余剰電力を売電することで、電気代の節約や脱炭素社会への貢献につながります。

また、併せて蓄電池も導入をすると、余剰電力を蓄えておくことができ、太陽光発電ができない夜間や災害時などに備えることができます。

4.省エネ性能の高い住宅に住む

高気密・高断熱などの省エネ性能の高い住宅は、エネルギーの消費を抑えることができ、脱炭素化に貢献します。

また、これを一段進めた取り組みとして経済産業省では「ZEH(ゼッチ/Net Zero Energy Houseの略)」の普及に向け、施策を打ち出しています。ZEHは省エネ、高断熱、太陽光エネルギーなどを使用して住宅のエネルギー消費量を実質ゼロ(もしくはプラス)とする住宅のことをいいます。

【参考リンク】経済産業省 資源エネルギー庁/ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)に関する情報公開について

また、これを一段進めた取り組みとして経済産業省では「ZEH(ゼッチ/Net Zero Energy Houseの略)」の普及に向け、施策を打ち出しています。ZEHは省エネ、高断熱、太陽光エネルギーなどを使用して住宅のエネルギー消費量を実質ゼロ(もしくはプラス)とする住宅のことをいいます。

【参考リンク】経済産業省 資源エネルギー庁/ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)に関する情報公開について

5.公共交通機関や自転車・徒歩で移動する・電気自動車などに乗り換える

温室効果ガスのなかでCO2が占める割合は約75%で、そのなかでも自動車に排出量が多いといわれています。

また、人ひとりを1km 運ぶのに排出されるCO2は、自動車はバスの約2倍、鉄道の約7倍というデータがあります。CO2の排出量削減のためにも、移動には公共交通機関を使用したり、自転車・徒歩で移動するようにしましょう。

電気自動車は、走行に伴ってCO2を排出しないため、脱炭素化の中で大きな期待を持たれています。ガソリン車と電気自動車の走行時の二酸化炭素排出量を比較すると、一般的なガソリン車は1km走行するごとに約155gのCO2を排出するのに対し、電気自動車はほぼゼロです。また、ガソリン車よりもエネルギー消費量を抑えられます。

また、人ひとりを1km 運ぶのに排出されるCO2は、自動車はバスの約2倍、鉄道の約7倍というデータがあります。CO2の排出量削減のためにも、移動には公共交通機関を使用したり、自転車・徒歩で移動するようにしましょう。

電気自動車は、走行に伴ってCO2を排出しないため、脱炭素化の中で大きな期待を持たれています。ガソリン車と電気自動車の走行時の二酸化炭素排出量を比較すると、一般的なガソリン車は1km走行するごとに約155gのCO2を排出するのに対し、電気自動車はほぼゼロです。また、ガソリン車よりもエネルギー消費量を抑えられます。

6.食品ロスを削減する・コンポストを活用する

食品の製造や、廃棄処分にも多くのエネルギーが必要です。食品ロスを減らすことで、CO2削減につながります。

食品ロスを減らすポイントは、買い過ぎないこと。買い物の際には冷蔵庫や食器棚の中身を確認するようにし、無駄な買い物を控えましょう。もし食品が余ってしまった場合は、最近ではフードシェアリングサービスや食品ロス削減のアプリなど、食品を無駄にしないサービスやツールも登場しています。

家庭から出る生ごみは、水分を多く含んでいるため、焼却処理をする際に多くのエネルギーを使用します。ごみとして排出する際には、しっかりと水分を切ることでエネルギーのロスを防ぐことができます。

また、生ごみの処理に「家庭用コンポスト」を使用してみてはいかがでしょうか。コンポストは、生ごみや落ち葉、枯れ草など、有機物を微生物の働きによって分解、肥料や土壌改良剤にするための容器です。使用することでごみを減らせ、資源として再利用できます。

食品ロスを減らすポイントは、買い過ぎないこと。買い物の際には冷蔵庫や食器棚の中身を確認するようにし、無駄な買い物を控えましょう。もし食品が余ってしまった場合は、最近ではフードシェアリングサービスや食品ロス削減のアプリなど、食品を無駄にしないサービスやツールも登場しています。

家庭から出る生ごみは、水分を多く含んでいるため、焼却処理をする際に多くのエネルギーを使用します。ごみとして排出する際には、しっかりと水分を切ることでエネルギーのロスを防ぐことができます。

また、生ごみの処理に「家庭用コンポスト」を使用してみてはいかがでしょうか。コンポストは、生ごみや落ち葉、枯れ草など、有機物を微生物の働きによって分解、肥料や土壌改良剤にするための容器です。使用することでごみを減らせ、資源として再利用できます。

7.ごみの分別・4Rの促進に努める

家庭から出るごみの分別を徹底することで、古紙やペットボトル、プラスチック類など再資源化できるものがたくさんあります。それに伴って、可燃ごみの分量が減ることから、多くのエネルギーを使用して焼却処分する量も少なくなり、CO2削減につながります。

また、4R(リフューズ、リデュース、リユース、リサイクル)は、できる限りゴミをなくして地球環境にやさしい生活をしようという取り組みです。一人ひとりが4Rを意識して少し行動を変えるだけでも、地球の未来のために貢献できます。

【4Rとは】

○リフューズ(Refuse)・・・必要最低限のものをと心がけ、「ごみの発生源を断つ」こと。

○リデュース(Reduce)・・・「ごみの排出を抑える」こと。

○リユース(Reuse)・・・「一度使ったものを何度も繰り返し使用する」こと。

○リサイクル(Recycle)・・・壊れて使えなくなってしまったものなどを「資源として再利用する」こと。

また、4R(リフューズ、リデュース、リユース、リサイクル)は、できる限りゴミをなくして地球環境にやさしい生活をしようという取り組みです。一人ひとりが4Rを意識して少し行動を変えるだけでも、地球の未来のために貢献できます。

【4Rとは】

○リフューズ(Refuse)・・・必要最低限のものをと心がけ、「ごみの発生源を断つ」こと。

○リデュース(Reduce)・・・「ごみの排出を抑える」こと。

○リユース(Reuse)・・・「一度使ったものを何度も繰り返し使用する」こと。

○リサイクル(Recycle)・・・壊れて使えなくなってしまったものなどを「資源として再利用する」こと。

みなさんもデコ活に取り組みましょう!

環境省では、2050年カーボンニュートラル及び2030年度削減目標の実現に向けて、国民・消費者の行動変容、ライフスタイル変革を強力に後押しするため、新しい国民運動「デコ活」を展開中です。

デコ活のホームページでは、上記の取り組みのほかにも、様々な脱炭素に寄与する活動が詳しく紹介されています。

利用できる補助金などの関連情報も一緒に掲載されていますので、みなさんもぜひ参考にして、脱炭素社会実現に向けて取り組みましょう!

【デコ活ホームページ】

https://ondankataisaku.env.go.jp/decokatsu/

デコ活のホームページでは、上記の取り組みのほかにも、様々な脱炭素に寄与する活動が詳しく紹介されています。

利用できる補助金などの関連情報も一緒に掲載されていますので、みなさんもぜひ参考にして、脱炭素社会実現に向けて取り組みましょう!

【デコ活ホームページ】

https://ondankataisaku.env.go.jp/decokatsu/

参考リンク等

【環境省】

・デコ活(脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動)

・脱炭素ポータル

・脱炭素地域づくり支援サイト

・ZEB PORTAL - ネット・ゼロ・エネルギー・ビル(ゼブ)ポータル

【経済産業省】

・2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略

・デコ活(脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動)

・脱炭素ポータル

・脱炭素地域づくり支援サイト

・ZEB PORTAL - ネット・ゼロ・エネルギー・ビル(ゼブ)ポータル

【経済産業省】

・2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略

問い合わせ先

市民生活部 環境・ごみ対策課(境港市清掃センター)脱炭素推進室

〒684-0041 境港市中野町2080番地

電話:0859-42-3803

FAX:0859-44-0960

メール:kankyo@city.sakaiminato.lg.jp

〒684-0041 境港市中野町2080番地

電話:0859-42-3803

FAX:0859-44-0960

メール:kankyo@city.sakaiminato.lg.jp