| 第7次境港市総合計画 中期基本計画 2001-2010 |

| 第7次境港市総合計画 中期基本計画 2001-2010 |

| 環日本海 オアシス都市への さらなる躍動 |

|||

21世紀を迎え、めまぐるしく変貌を遂げる社会情勢にあって、地方自治体には、少子・高齢社会や高度情報化の進展、価値観の多様化などに伴う行政需要の増大や地方分権時代への対応など、これまでにも増して効率的で主体的な行財政運営が求められています。 このような中、境港市におきましても、時代の流れに的確に対応しつつ、魅力的なまちづくりを進めていくために、「第7次境港市総合計画」の改訂を行いました。 本市は、これまで「港」と環日本海時代における「地理的優位性」を最大限に生かしたまちづくりをすすめ、「環日本海時代における西の交流拠点」としての役割を果たすと同時に、市民が快適で質の高い生活を送ることのできる人間優先のまちづくりを進めてまいりました。 これから本格的な「環日本海時代」を迎えるにあたり、「西の交流拠点都市」としての地位を一層確実なものにしていくことは、境港市のみならず、中海圏域全体の発展に繋がるものと確信し、今後10年間の進むべき方向を示す基本構想では、これまでの将来都市像「環日本海オアシス都市 ~魅力あるふるさと・心豊かで活力あるまち境港~」を引き継ぎ、そのさらなる実現をめざしていくことといたしました。 今後、この計画をこれからのまちづくりの指針として、様々な施策に全力で取り組んでまいる所存でありますが、市民の皆様には、この都市像実現に向け、行政と市民がそれぞれに担うべき役割についてご理解をいただくとともに、市政への積極的なご参画をいただくなど、一層のご協力を賜りますようお願い申し上げます。 最後に、本計画の改訂にあたり、ご指導を賜りました総合計画審議会委員をはじめ関係各位に対しまして、心から厚くお礼申し上げます。 |

|||

| 平成14年3月 | |||

| 境港市長 |

|||

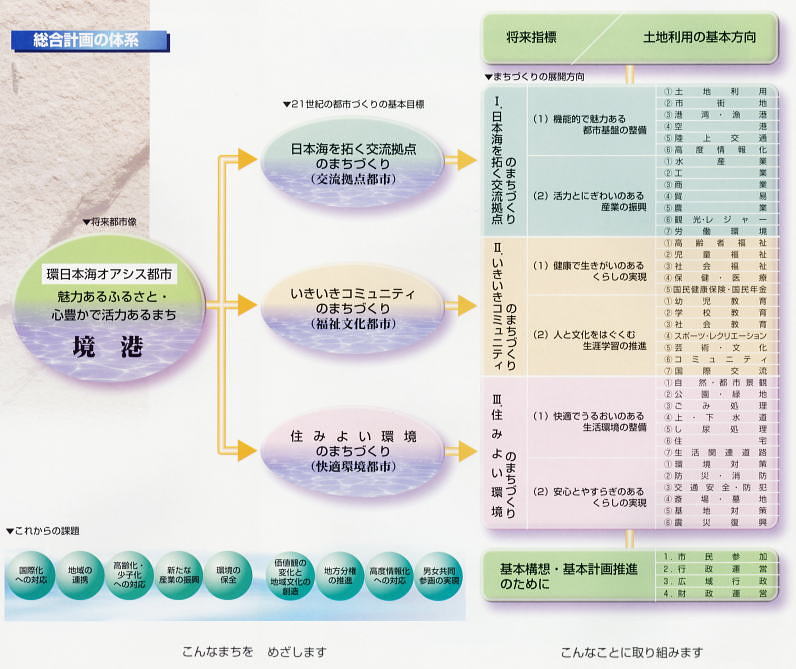

序論 第7次総合計画改訂の趣旨 計画の性格と構成 計画の背景 本論 Ⅰ 都市づくりの基本理念 Ⅱ 将来都市像 Ⅲ 21世紀の都市づくりの基本目標 Ⅳ 将来指標 Ⅴ 土地利用の基本方向(土地利用構想) Ⅵ まちづくりの展開方向(施策の大綱) 1.日本海を拓く交流拠点のまちづくり 2.いきいきコミュニティのまちづくり 3.住みよい環境のまちづくり Ⅶ 基本構想推進のために ※このホームページの内容は、第7次境港市総合計画中期基本計画の一部(”基本構想”部分)を抜粋したものです。 |

||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||

基本構想・序論 |

1.第7次総合計画改訂の趣旨 |

| 本市では、環日本海時代を担う西の交流拠点を展望するとともに、本格的な少子高齢社会を迎え、市民福祉の向上、人間優先の都市をめざして、平成8年3月に「第7次境港市総合計画」を策定した。 その後、金融不安に端を発した経済不況が長期化する中、情報技術の進化、介護保険制度の創設、地方分権の推進など、生活様態や社会経済システムはめまぐるしく変貌を遂げているものの、社会が抱える主要課題の本質や進むべき方向は、依然として、少子高齢社会への対応、高度情報化・国際化への取り組み、地球環境への配慮などであり、根本的な変化はないものと考えられる。 本市においては、山陰・夢みなと博覧会の開催を契機に、環日本海時代を担う西の交流拠点としての認識が広がり、高齢者・少子化対策でも一定の成果を挙げるなど、現行計画に掲げた基本目標の達成に向け、着実に前進している。 また、平成12年10月に発生した鳥取県西部地震で甚大な被害を受け、この復興に全力で取り組んでおり、中海圏域など広域での連携も視野に入れながら、今後も一層の施策の充実が期待されているところである。 こうした状況のもと、現行計画の基本構想が示すまちづくりの方向は、年月の経過に伴う微調整を加えつつ、これを継続することとし、基本計画については、平成13年度から5年間を計画期間とする中期基本計画を、新たに策定するものである。 |

2.計画の性格と構成 |

||

| この計画は、21世紀初頭における本市のめざすべき都市像と進むべき方向を設定するとともに、これを実現するための基本的な施策を定め、新しい時代にふさわしいまちづくりを総合的かつ計画的に推進するための指針を明らかにするものであり、基本構想、基本計画及び実施計画で構成する。 |

||

基本構想は、21世紀を展望した都市づくりの基本理念とめざすべき都市像を設定し、これを実現するための主要施策の大綱を掲げ、平成22年(西暦2010年)度を目標年次とした市勢振興の基本的方向を明らかにする。 |

||

基本計画は、基本構想で掲げられた都市像及び施策の大綱を基本として、各部門ごとに、5年間の計画期間内に本市が行う具体的施策を体系化するとともに、国・県・広域圏及び民間等に期待すべき事業を明らかにし、合理的かつ計画的な行政運営の指針とする。 なお、平成12年度までの現行の基本計画を前期基本計画、新たに策定する平成13年度から17年度の基本計画を中期基本計画と称する。 |

|

|

実施計画は、基本計画に定められた施策を、現実の社会経済情勢や市民ニーズ等を踏まえ、行財政の変化に即応しながら具体的に本市が実施する計画を定めるもので、向こう3か年に実施する事業を、毎年度ローリング方式で改定し、予算編成の指針とする。 |

||

| ○計画の構成 | ||

|

||

3.計画の背景 |

|

境港市は、鳥取県の北西部、弓浜半島の北端に位置し、東は美保湾に、西は中海に、北は境水道をへだてて島根県美保関町に相対し、南は米子市と接している。 三方を海に囲まれ、とくに白砂青松の続く弓ケ浜は、東南にそびえる伯耆富士大山を背景に、風光明媚な景観を呈している。 昭和29年に近隣6か町村が合併して「境港町」となり、さらに昭和31年4月に「境港市」として市制を施行したが、新しいまちの名に港を付するとともに、以後都市づくりの中核には一貫して「港湾」を掲げ、港に生きる本市の性格を表明してきた。 本市は、島根半島が天然の防波堤の役割を果す自然条件に恵まれ、古くから港を中心に発展し、本市の歴史は港の歴史でもある。 江戸時代には、早くから鳥取藩の御番所が置かれ、また、文化年間以降には御廻米役所や鉄山融通会所も設けられ、諸国の千石船の去来で賑わった。 明治以後は、日本海国内航路の要衝として、また明治29年には貿易港に指定され、朝鮮半島の釜山、仁川、元山等との大陸貿易も開かれた。 戦後、昭和26年には重要港湾(商港)に指定され、さらに昭和41年には境港の背後地一帯が中海地区新産業都市に指定され、臨海型工業開発の拠点的性格を強めることとなった。 また、日本海の豊富な水産資源に恵まれ、漁港としても昭和28年に第3種漁港、昭和48年には特定第3種漁港に指定されるなど、商港、漁港として、また産業振興の拠点として急速に基盤整備が進み、名実ともに日本海有数の港に躍進した。 昭和56年からは水産物流通加工拠点総合整備が進み、とりわけ漁獲水揚量において、平成4年から5年連続して全国第1位の位置を占めるなど、「港」を有する本市の特性を伸長してきている。 また、平成6年に改訂された境港港湾計画及び平成7年に国から承認を受けた境港FAZ計画に基づき、コンテナ化に対応した5万トン岸壁の整備をはじめ、環日本海時代の一翼を担う国際貿易港としての整備拡充が着実に進んでいる。 市内には米子空港を有し、東京、名古屋、福岡との間が航空路で結ばれているほか、平成13年4月の米子-ソウル国際定期便の就航や、滑走路延長(2500m)事業の着手など、山陰地方の拠点空港として拡充が図られている。 また、道路網についても、中国横断自動車道岡山米子線の全線開通により、関西、山陽、四国方面との交流が活発化し、中海圏域においては、圏域の連携強化に大きな役割を果たす江島架橋の建設が平成15年度の完成を目標に進められており、米子市とともに、山陰地方屈指の交通の要衝となっている。 |

|

わが国の社会情勢は、急速に進展する高齢化をはじめ、混迷を続ける経済状況など、多くの課題を抱えながら大きく変動している。 これからの本市の都市づくりを構想するにあたっては、新しい時代の潮流を、計画全体を通ずる横断的な視点ととらえ、これに積極的かつ的確に対応していく必要がある。 ① 国際化への対応 経済、社会のあらゆる側面でボーダレス化が進展しており、地球的視点で物事を考えていかなければならない時代が到来している。 環日本海時代を迎え、日本海における物的・人的交流がますます活発化してきており、とりわけ北東アジア経済圏域の発展性が有望視されている。 地理的な優位性を生かし、日本海沿岸諸国との活発な交流を進めることは、重要港湾と空港を有する本市が、本来的に担うべき重要な役割であり、山陰はもとより山陽・関西・四国地方の日本海側の海の玄関口として、地域の国際化・交流拠点づくりを主導する役割が求められている。 ② 地域の連携 住民の生活行動圏が拡大することによって、各種の行政サービスにおいても、従来の行政区域の枠組みだけでは対処できない課題が予想され、公共投資を効率的に行うためには、広域的な取り組みが一層求められている。 地域づくりにおいても、都市間で個性的な地域づくりを競う時代から、地域全体が圏域として発展していく地域間競争の時代を迎えつつあり、周辺地域とのより広域的な連携が必要となってきている。 また、従来からの関西等との結び付きに加え、新たに山陽や四国方面の太平洋側まで含めた地域との連携を強めつつある中で、日本海側の玄関口としての拠点性を高めていく必要がある。 ③ 高齢化・少子化への対応 わが国の人口構造は、平均寿命の伸長と出生率の低下に伴い、高齢化が急速に進行しており、将来、医療・福祉需要など社会負担の増大や生産年齢層の減少による社会の活力の低下が大きな課題となっている。 長寿社会への対応としては、長期的に安定した公的な保険・年金制度を基礎に、保健・医療、福祉、教育、文化など幅広い分野にわたって総合的に施策を展開することが必要であり、高度情報システムとあわせ長寿社会に対応した社会サービスの再構築が求められている。 また、近年の少子化傾向により、若年齢層の人口が将来にわたって減少することが予想されるため、安心して子どもを産み、育てやすい環境づくりが求められている。 ④ 新たな産業の振興 本市の産業は、全国有数の漁港である境漁港を拠点とする漁業と、これと関連した水産加工業などを基幹産業に、水産食糧の供給基地としての性格を強めている。しかしながらイワシ、サバ等の多獲性魚を中心とした漁業は、資源の減少や、漁業就業者の不足などの問題を抱えている。 これからの地方産業は、海外とのかかわりがますます大きくなっていくことが予想され、産業全般にわたって国際的な視野に立った総合的な立地競争力を強化していく必要がある。 なかでも、境港を中心とした境港FAZ計画をはじめ、国際貿易港としての機能の拡充により、産業全体の新しい展開が期待されている。 また、21世紀初頭には、わが国の人口が減少傾向に転じると予測されており、本市においても、今後、観光振興など交流人口を積極的に取り込んだ新たな地域づくりが求められている。 ⑤ 環境の保全 従来の大量生産・大量消費・大量廃棄型の経済社会活動は、身近な生活環境にとどまらず、地球温暖化など地球規模の環境に影響を及ぼすまでに至っている。 企業における環境問題への取り組みをはじめ、個人生活においても、環境に配慮したライフスタイルや、地域における資源リサイクル運動など資源循環型地域社会の構築が一層求められている。 また、自然志向の高まりに対応して、自然環境の適切な管理のもとに、自然を積極的に生かしていくことが求められている。 ⑥ 価値観の変化と地域文化の創造 市民生活における物質面の豊かさが充足されるにしたがって、一人ひとりの価値観が多様化し、精神的な豊かさや価値観に応じた生活様式が重要視されてきている。また、平均寿命の延びや自由時間の増加とあいまって、健康、文化、教養、レジャーなどへの志向が高まっており、これまで以上に、生活者の視点を重視した取り組みが求められている。 都市の活力の創出には、多様な機能の集積が必要な時代となっており、なかでも文化の集積は、都市のイメージや魅力を高め、人を集め、若者の定着やサービス業などの都市型産業の立地を誘発するなど、地域の発展に大きな影響を及ぼすものである。文化的な地域づくりには、伝統的な地域文化を大切にすることとあわせて、新しい地域文化を創造し、さらに発展させていく取り組みが求められている。 ⑦ 地方分権の推進 平成12年度から地方分権一括法が施行され、住民に身近な行政事務は、できる限り市町村で行うこととなり、地方が主体性と自立性を発揮していくことがますます重要になっている。 地域のことは市町村自らが決定、実行できるよう行財政能力の充実を図り、自治の精神に基づく市民参加のまちづくりを進めていかなければならない。 ⑧ 高度情報化への対応 ITの活用が、産業・経済活動から日常生活に至るまで急速に浸透し、教育・文化・医療・福祉などあらゆる分野で大きな変化と恩恵をもたらそうとしている。 こうした高度情報化の進展に対応するには、情報通信基盤の充実や人材の育成が不可欠であり、CATV設備など情報通信基盤を有効活用することにより、地域全体で情報化を推進していく必要がある。 ⑨ 男女共同参画社会の実現 少子化、高齢化、国際化、高度情報化などかつてない速さで進展する社会は、家族形態の多様化や女性の社会進出等男女を取り巻く社会環境にも大きな変化をもたらしている。 これらの変化に対応するため、法整備は着実に進められてきたが、長い時間をかけて形成された男女の固定的役割分担観は依然として根強く残っている。意識改革を進め、あらゆる場面で男女がお互いにその人権を尊重し合い、個性と能力を十分発揮できる男女共同参画社会の実現が求められている。 |

基本構想・本論 |

Ⅰ 都市づくりの基本理念 |

| 現在ある境港市全体の姿は、これまで先人が英知を結集し、心血を注いで営々として築き上げたものであり、これを私たちはさらに高めて後世に引き継がなければならない。 都市づくりの原点は市民であり、市民一人ひとりが、境港市に住んでいることに誇りとしあわせを感じ、「心の豊かさ」を実感できるまちに、市民全体でつくりあげていくことが基本となる。 本市は、これまでつちかわれてきた地域特性を生かし、市民とともに常に輝かしい未来の境港の創造をめざしながら、いきいきとした「活力」がさらなる発展を導き出すような「魅力的なふるさと」づくりを進めていく。 |

Ⅱ 将来都市像 |

|

| 都市づくりの基本理念を踏まえ、21世紀において本市がめざすべき都市像を次のように定める。 |

|

|

|

21世紀の境港市像を展望するとき、環日本海時代の到来が叫ばれるなか、重要港湾や空港を有する本市は、単に境港市という一つの行政区域のみならず、山陰地方や中国・四国地方さらには国土政策のなかでの重要性を帯び、西日本における交流拠点の役割を担っている。 一方、地方自治体としては、市民の福祉向上のためのあらゆる環境づくりを進め、市民が生涯を通して心豊かにくらすことのできる人間優先の都市へと、さらなる取り組みが求められている。 そこで本市は、“魅力あるふるさと・心豊かで活力あるまち境港”を将来の理想像とするなかで、本市に課せられている時代の要請を踏まえながら、より大きな発展性をアピールする具体イメージを構築するため、環日本海オアシス都市を標榜する。 これは、「環日本海」経済圏のなかにあって、水(海)に恵まれ、人々が緑豊かで高い快適性を有する環境のもとで、文化的で質の高いくらしができる独自の魅力を持ちあわせることによって、誰もが寄り集まる、すなわちまち全体が憩いの場として交流の中心となる「オアシス」のような都市をめざす趣旨である。 |

Ⅲ 21世紀の都市づくりの基本目標 |

|

| 都市づくりの基本理念に基づく将来都市像は、境港市の都市建設の理想の姿であり、あらゆる施策をこれの実現に向けて体系的に整理し、結集しなければならない。 そこで、この理想を実現するために、三つの基本目標を設定し、具体的な施策をこの三つの柱のもとに展開する。 |

|

1.日本海を拓く交流拠点のまちづくり (交流拠点都市) 2.いきいきコミュニティのまちづくり (福祉文化都市) 3.住みよい環境のまちづくり (快適環境都市) |

|

|

|

1.日本海を拓く交流拠点のまちづくり~都市基盤と経済基盤の整備による地域振興~都市の活力を維持・発展させ、豊かな地域社会を築くことは、市民が安定した生活を営むための基盤である。 21世紀の幕開けにあたり、境港市が地域のなかで、あるいは日本や世界のなかで独自性を発揮しながら発展していくためには、港湾、漁港、空港等を有する特性を生かし、「交流」のにぎわいから生まれる活力により、市民生活をより一層豊かなうるおいのあるものにしていく必要がある。 このため、経済基盤と都市基盤づくりを進め、産業振興を主軸とした活発な交流を推進し、環日本海交流の拠点として、新たな時代を切り拓く、豊かで活力ある交流拠点都市をめざす。 |

|

2.いきいきコミュニティのまちづくり~生涯福祉、生涯学習による人づくり~人は、誰もが人間としての尊厳を保ち、心の満たされた幸せな人生が送られるよう望んでいる。 社会の成熟化が進み、人生80年の時代を迎え、市民の価値観もますます多様化するなかで、生活のゆとりやうるおい、生きがいなど心の豊かさがより求められており、一人ひとりが人間らしく生活できる条件整備とともに、豊かな地域社会を形成する人づくりを一層進めていく必要がある。 このため、すべての市民の生涯を通した福祉、保健、教育の環境を充実し、うるおいとふれあいに満ちた地域共同社会のなかで、誰もが健康で安心して、いきいきとくらすことができ、豊かな人間性がはぐくまれる福祉文化都市をめざす。 |

|

3.住みよい環境のまちづくり~うるおいのある生活環境での快適なくらしの実現~まちに住む人々にとって、生活の場は、安全で、便利で、やすらぎとうるおいのある総合的な居住空間であることが求められる。 このようなアメニティ豊かな環境は、人々の活動の場となり、文化、産業、地域活力の源となるとともに、まちに対する愛着を生み出し、まちの個性とイメージを高めることから、生活者の視点に立った都市空間の快適性と安全性をより一層高めていく必要がある。 このため、自然との調和を保ちながら、豊かな住環境と防災などの安全性にも優れ、快適性に富んだ生活空間を積極的に創出していくことによって、人々が共存し、市民一人ひとりが人間らしく生活することができ、魅力とうるおいが実感できる快適環境都市をめざす。 |

Ⅳ 将来指標 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

1.人口 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

本市の人口は、昭和55年(国勢調査:37,278人)以来、ほぼ横ばいで推移してきたが、平成12年国勢調査では、36,843人と減少傾向に転じている。これは、社会動態による人口の減少を自然動態による増加で補いきれなくなったことによるものである。 我が国の総人口は、少子化の進展等により、平成22年頃から減少傾向に向かうことが予想されているが、本市においては、現在の人口構造から考慮すると、すでに人口の急激な減少が始まっているものと考えられる。 しかし、人口は都市の活力を保つ重要な要因であり、人口減少の鈍化につながる有効な施策を講じていく必要がある。 本市は、地域全体の活性化を図るため、健康シティ夕日ヶ丘等の開発による良好な住宅地の供給をはじめ、快適性の高い生活環境の提供、文化・スポーツ・レクリエーションなど余暇活動の場の拡充、子どもを産み育てやすい環境づくりなど、定住を促す環境整備を積極的に進めるとともに、企業立地促進による魅力ある職場の創出に努めることとしている。 このことによって、転入人口の増加、転出人口の抑制が図られ、目標年度の平成22年までは、総人口はほぼ横ばいで推移するものとして、総人口を約3万7千人と推計した。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ○境港市の人口動態 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ○境港市の人口ピラミッド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

資料:平成12年は国勢調査、平成22年は推計値 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ○人口及び世帯数の推計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

国勢調査(平成17年~22年は推計) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

人口の年齢構成では、総人口に占める生産年齢人口(15~64歳)の比率が減少する一方で、老年人口(65歳以上)が今後さらに増加するものと予想される。 目標年次における老年人口は、平成12年の約1.18倍の9,080人になると想定され、総人口に占める割合は24.7%となる見通しである。 また、老年人口のなかでも、75歳以上の後期高齢者も急速に増加することが予想される。 世帯数の推移は、核家族化の進行により増加傾向が続いており、人口変動の少ないなかで、1世帯当たりの人員数の減少が進んでいる。 今後も、企業立地等により単身者や少人数の世帯が増加すると予想され、平成22年には、平成12年の約1.10倍の13,765世帯、1世帯当たり2.67人になると想定される。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2.経済 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

本市の就業人口は、高齢化の進展に伴い、目標年次の平成22年には、平成12年に比べ、生産人口が5.9%近く減少するものの、高齢者や女性の就業率の上昇が予測されることから、就業人口は、18,421人から、18,009人となり、約2.2%程度の減少に止まるものと想定される。 産業別人口の内訳としては、水産業を主体とする第1次産業は、漁業協同組合の合併などにより就業者の維持・確保に努めるものの、依然減少傾向が続き、平成12年の1,084人(5.9%)から919人(5.1%)に、また、就業人口の減少に伴い、第2次産業では、5,769人(31.3%)から5,721人(31.8%)に、第3次産業でも、11,463人(62.2%)から11,369人(63.1%)になると想定される。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

近年の長引く経済不況と水産資源の減少により、商品販売額及び工業出荷額ともに同様な傾向で減少を続けているが、竹内工業団地への企業誘致や新たな商品開発、新分野への進出など構造転換が図られ、平成22年度には、商品販売額では1,420億円、工業出荷額では820億円までに回復することを目標とする。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ○就業者人口の推計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

国勢調査「就業人口」(平成17~22年は推計) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ○工業出荷額・商品販売額の推移及び目標値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Ⅴ 土地利用の基本方針(土地利用構想) |

|||||

| 本市の面積は28.75km2と狭あいではあるが、全域が平坦な地形であるため土地の高度利用が可能である。市街地は歴史的に外周辺の海岸部から形成され、市の中央部には主に農業地域が広がっている。 市域の土地は市民の生活や産業など様々な活動を行うための共通の基盤であり、限られた資産である。それらの有効利用を図るには、長期的な展望に立った計画的なまちづくりを行うことが基本となる。 重要港湾を有する本市は、環日本海における交流拠点としての役割を担っており、これに対応した機能的な都市づくりを進めるとともに、自然環境の保全、住宅地や工業地・農用地等の混在の解消を図り、市民が安心して便利で快適な生活を営むことができるよう、有効かつ計画的な土地利用を推進する。 |

|||||

【土地利用の方向】

既成市街地については、居住環境の向上に努める。 また、土地区画整理事業などを進め、自然環境と調和した住宅地の創出を図る。

商業・業務機能の充実に努めるとともに、コミュニティ施設などの整備を進め、観光機能の充実と環境整備を図る。

住宅地と工業施設の混在化の解消を図るとともに、竹内地区の輸入促進地域(FAZ)の企業誘致を進める。 また、港湾・漁港の機能拡充と工業地の緑化の促進を図る。

農用地区域内のほ場整備を計画的に行い、農業生産性を高めるよう基盤整備を推進するとともに、他用途との調整を図りながら、農用地の効率的活用を図る。

海浜地や保安林・緑地など自然景観の保全を図り、市民の憩いの場・観光レクリエーションの場・海洋性レジャーの場として楽しめる環境づくりを進める。 |

|||||

| 【都市機能構想図】 | |||||

|

Ⅵ まちづくりの展開方向(施策の大綱) |

|

1.日本海を拓く交流拠点のまちづくり |

|

① 土地利用 自然環境の保全及び都市基盤や農業基盤などの整備との調和を図りつつ、用途地域の適正な配置など地域の特性に応じた計画的で機能的な土地利用に努める。 ② 市街地 既成市街地については居住環境の向上に努めるとともに、土地区画整理事業や民間開発などを促進し、自然環境と調和した住宅地の創出を図る。 ③ 港湾・漁港 環日本海時代を担う西の交流拠点としての国際貿易港をめざすため、境港の港湾機能の充実を図り、「陸路」「空路」の基盤整備も併せ、内外貿易に対応できる複合的な物流拠点づくりを促進するとともに、既存定期コンテナ航路の充実及び新規航路の開設に向け、国内外に積極的にポートセールスを展開する。 漁港については、外来漁船の誘致を促進するため、漁港機能の充実を図る。 また、市民が親しみやすい港づくりを進める。 ④ 空港 航空需要の増大と活発な都市間交流に対応するため、恵まれた立地条件を生かした有機的な交通輸送体系の確立を図る。 また、国際化に対応した条件整備を整えるとともに、新規路線の開設及び既存路線の増便に努める。 ⑤ 陸上交通 日本海国土軸及び西日本中央連携軸の形成、山陰地域・中海圏域の一体的な発展と活性化を図るため、山陰自動車道の整備、鉄道網の高速化など都市間交通網の整備促進に努めるとともに、「中海圏域1時間構想」を踏まえた道路網の実現をめざす。 また、市内や近距離移動については、利便性の高い公共交通手段を確保するとともに、JR境線のスピード化と周辺の環境整備に取り組む。 ⑥ 高度情報化 ITの進化・普及に的確に対応できるよう、行政分野の情報化を推進するとともに、市民がITを有効に活用できる環境を整備して、地域の活性化や利便性の向上を図る。 |

|

① 水産業 資源の減少が深刻化するなか、漁場の環境保全及び資源管理と安全操業を確保するため、日本海をとりまく諸外国との協調に努めるとともに、漁港及びその関連施設の整備並びに、「資源管理型漁業」や「つくり育てる漁業」の推進に努める。 また、資源の減少による漁業経営の悪化、就業者の減少・高齢化の進行等に対し、漁業経営の強化並びに漁協の広域合併を促進し、魅力ある経営体を作り上げることで、漁業の担い手の維持、確保に努める。 さらに、消費者に対しては、安定的な供給をはかるため、多様化するニーズに対応できる流通加工システムを整備するとともに、水産物の輸入ルートの確保に努め、水産食糧供給の基地として、活力とにぎわいのある国際的な水産都市としての安定的な発展を図る。 ② 工業 本市の工業は水産加工業が中心であり、その原料である水産資源の減少が深刻化している。需給バランスを基本とする秩序ある輸入体制を整え、原料の安定確保に努めるとともに、製造品の一層の高付加価値化を促進する。また、竹内・境港西工業団地への企業誘致を推進する。 さらに、中小企業における若年労働力の不足や高齢化に対応するため、関係機関が連携し、人材確保に努めるとともに、制度融資の充実や関係機関による経営相談を通じ経営指導を行う。 ③ 商業 経営基盤の弱い小売店の経営形態の見直しや組織化・共同化を促進するとともに、本市の特産品販売を啓発し広域圏からの集客に努める。 また、より親しまれ魅力ある商店街づくりのため、商業関係者と行政が協調して、市民生活に密着した商業活動への支援と、駐車場やコミュニティ施設などの環境整備を進める。 さらに、市民が健全な消費生活を送られるよう、消費者意識の向上、啓発に努める。 ④ 貿易 環日本海時代を担う西の交流拠点として、対岸諸国を主とした経済交流・貿易を推進するため、港湾機能の強化、輸入関連企業の誘致、ポートセールスなどを積極的に進める。 また、境港港湾計画・境港FAZ計画をはじめとする各種施策との整合性を図り、恒久的な施設整備を進める。 ⑤ 農業 先進的な農業基盤を構築するため、効率的・安定的な経営体と人材の育成・確保に努めるとともに、環境保全型農業及び中海干拓地を利用した省力化高生産性・高品質農業を推進し、農地の有効利用と緑豊かな農業空間の維持・形成など農業構造の改善及び生産基盤の整備に努める。 ⑥ 観光・レジャー 既存の観光施設の充実と施設周辺の環境整備を図るとともに、白砂青松の海浜地など自然景観の保全に努める。 また、本市の特性である水産物、鬼太郎、港を全国に紹介するとともに、新たな観光資源の開発に努め、広域観光の一翼を担う地域として近隣市町村と協調しながら観光宣伝の強化を図る。 ⑦ 労働環境 長引く経済不況と水産資源の減少により、有効求人倍率は低位で推移しており、雇用の場の確保が重要となっている。しかし、経済情勢の変化や出生率の低下などにより、労働力が貴重となる時代に対応して、企業には、高齢者や女性の雇用拡大につながる労働環境の改善等の対策が求められている。 このため、働きがいのある職場づくりとゆとりある生活の実現をめざし、労働時間の短縮、職場環境の改善、介護・育児休業制度、福利厚生の充実を促進する。 |

|

2.いきいきコミュニティのまちづくり |

|

① 高齢者福祉 すべての市民が高齢になっても、また介護が必要になっても、人としての尊厳を保ち、住み慣れたところで安心して自立した高齢期を過ごすことのできる地域社会の実現をめざす。 このため、ゴールドプラン21や介護保険の理念を踏まえ、援護を要する人が、「いつでも、どこでも、だれでも」必要なサービスを身近に受けることができる体制づくりを進めるほか、高齢者の健康の保持増進と痴呆や寝たきりなどの予防に力を入れるとともに、高齢者の社会参加や生きがい活動、地域での支え合い等を積極的に支援する。 ② 児童福祉 少子化社会の進行は、安定した社会形成に重大な影響を与えることから、安心して、子どもを産み育てていくことができる環境の整備を積極的に進める。 地域における子育て支援の輪の充実や地域の保育力の再生、児童虐待の防止に努めるとともに、母子家庭、父子家庭が安定した家庭生活を営むことができる施策を推進する。 ③ 社会福祉 すべての市民が生涯を通じて安心して暮らせる社会づくり、障害のある、ないに拘わらず、共に生きる社会づくりを進める。 市民の福祉に対する意識の高揚、福祉教育を進めるとともにボランティア意識を促し、社会福祉協議会、各種福祉団体、ボランティア団体等との連携を進め、障害児(者)が住みなれた地域で社会参加ができるようにすべての市民による心の通い合う、あたたかいまちづくりに努める。 また、低所得者の生活基盤の安定を図るための援助を行い、自立意欲の助長・促進に努める。 ④ 保健・医療 健康は、豊かな人生を送るための基本である。 市民の健康づくりの拠点である保健相談センターの機能の充実を図る一方、乳幼児から高齢者までの生涯を通じた健康づくりを目標に総合的な保健行政の確立に努め、「自分の健康は自分で守る」という意識の高揚を促し、市民の主体的な健康対策を推進する。 また、いつでも適切な医療や行政サービスが受けられるように、関係機関と連携して、広域的なサービスや情報のネットワーク化に努める。 ⑤ 国民健康保険・国民年金 国民健康保険については、保健事業の充実を図るとともに、保健・医療・福祉の連携などによって、医療費の適正化に努め、制度の健全化を推進する。 また、国民年金制度については、高齢期の安定した生活の基盤を確立するため、更なる加入対象者の把握と適用促進等、市民の年金受給権の確保を図る。 |

|

① 幼児教育 幼児期は、子どもの人間形成の基礎をつちかう大切な時期であることから、基本的な生活習慣や社会性を養うなど、幼稚園、家庭、地域が連携しながら、家庭の教育力を高めるとともに、幼児の心身の発達段階に応じた教育に努める。 ② 学校教育 小・中学校における学校教育では、基本的な人格の形成をはじめ、生涯にわたる学習の基礎的知識や能力を養うとともに、国際化や情報化など社会の変化に主体的に対応できる能力や資質を身に付ける教育を推進し、豊かな心をもち、たくましく生きる児童・生徒の育成に努める。 また、ゆとりとうるおいのある充実した教育をめざし、教育環境の向上を図るとともに、地域に開かれた学校づくりを進め、さらに、幼稚園・小学校・中学校・高等学校の校種間の連携に努める。 ③ 社会教育 心の豊かさや生きがいを求めて多様化する市民の学習意欲に対応し、公民館等での学習機会の拡大をはじめ、生涯学習の場となる各種社会教育施設の充実・整備を推進する。とくに、次代を担う青少年の健全育成やボランティア意識の高揚、男女共同参画社会の実現に努める。 ④ スポーツ・レクリエーション 余暇時間の増加とともに高まる市民のスポーツ熱に対応し、スポーツ・レクリエーション施設を整備するとともに、指導者の養成・確保など活動支援体制の整備を推進し、子どもから高齢者まで、家族ぐるみ、地域ぐるみでスポーツ・レクリエーションに親しめる環境づくりに努める。 また、白砂青松の海浜地周辺の環境整備に努め、海洋性スポーツ・レクリエーションの振興を図る。 ⑤ 芸術・文化 個性豊かな市民文化を育て、文化の香り高いまちづくりをめざす。とくに、文化ホールをはじめとする文化施設の充実を図り、文化団体の育成や幅広い年代に対応できる芸術・文化に親しめる機会を提供し、生活に根付いた文化の定着化を図る。また、郷土の歴史・文化に対する理解や、文化財の保存、継承に努める。 ⑥ コミュニティ 市民が互いに助け合い協力しあう、よりよい地域社会をつくるため、自治会をはじめとする市民主体のさまざまなコミュニティ活動を支援して、地域連帯意識の醸成に努めるとともに、コミュニティ施設の充実を図る。 ⑦ 国際交流 環日本海時代を担う西の交流拠点をめざした人づくりとまちづくりを基本に、国際的な経済・文化・人的交流など広範な交流を積極的に進め、中海圏域、さらには山陰地方での国際化の中心的役割を果すとともに、次代を担う青少年をはじめとする、市民の国際感覚の高揚や人材の育成など、国際都市にふさわしいまちづくりを推進する。 |

|

3.住みよい環境のまちづくり |

|

① 自然・都市景観 白砂青松の美しい海浜地を保全し、市民生活にうるおいとやすらぎを与え憩いの場となるよう、自然に親しめる環境づくりを進める。 また、三方を海で囲まれた自然環境を生かした都市景観、地域の特性を生かした個性豊かな都市空間の創出を図る。 ② 公園・緑地 防災上からも重要な役割をもつ公園・緑地を整備し、都市景観及び生活環境の向上を図るとともに、緑豊かなオープンスペースの確保に努める。 ③ ごみ処理 生産から消費に至る諸活動に伴い多量に排出される廃棄物は、物質的豊かさ・便利さを求め続ける生活スタイルを反映したものであるが、今、その見直しが求められている。 このため、限られた資源の有効活用、環境への負荷の軽減、広域的取組による適正処理の推進などを組み込んだ新たな廃棄物の減量化に向けた社会経済システムへの転換をめざし、市民・事業者及び行政が役割分担し、連携しながら施策を展開して資源循環型地域社会の構築に努める。 ④ 上・下水道 水は、市民生活を守り産業活動を支える不可欠な資源であり、安全で良質な水の安定的供給と水道施設の整備拡充に努める。 また、うるおいのある生活環境の確保と水質保全の実現に向けて、下水道を計画的・効率的に整備するとともに水洗化の一層の普及促進と処理場の適切な維持管理を図る。 ⑤ し尿処理 公共下水道の普及に伴う収集量の減少に対応しながら、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、適正な収集処理業務と施設の維持管理に努める。 ⑥ 住宅 経済・社会の変化に伴う住宅に対するニーズの高度化・多様化に対応するため、住宅の高度利用を図り、居住水準を向上させるとともに居住空間はもとより利便スペースの確保に重点を置きながら、若者及び高齢化社会にも対応できる住宅の供給・良好な住環境の形成に努める。 ⑦ 生活関連道路 幹線道路との利便性の向上及び地域における生活環境の保持・改善と快適性の向上を図るため、市民生活に密着した生活関連道路等の整備を総合的・計画的に進める。 |

|

① 環境対策 今日の環境問題は、生活排水・工場排水による水質汚濁や廃棄物の増大など身近な問題から、地球温暖化やオゾン層の破壊など地球規模の問題へと拡大しており、市民、事業者、行政が一体となって経済社会活動のあり方を環境に配慮したものに転換していくことが求められている。 このような背景に立ち、豊かな自然を保全・創造しながら、環境への負荷の少ない都市を実現するために、大気・水環境の保全、資源の循環利用、環境負荷の少ない生活スタイルの定着などの施策を積極的に推進していく。 ② 防災・消防 災害から市民の生命と財産を守るため、鳥取県西部地震の教訓を生かした地域防災計画の見直しなど、迅速かつ的確に対応できる総合防災体制の充実強化を図るとともに、自主防災体制の確立により市民の防災に対する意識の高揚を図る。また、消防施設の整備及び消防技術の向上を図るとともに、広域的な連携の強化に努める。 ③ 交通安全・防犯 安全な交通環境を確保するため、歩行者・自転車・身障者等が安心して通行できる交通安全施設の整備・充実を図るとともに、関係機関との連携・協力を図り、交通安全意識の高揚に努める。 また、明るく住みよいまちをめざし、関係機関との連携を密にし、地域に密着した防犯活動を積極的に推進する。 ④ 斎場・墓地 斎場周辺の環境に留意するとともに、核家族化の進行に伴う墓地の需要に対応するため、中央墓園等の計画的な区画造成を行い墓地の供給に努める。 ⑤ 基地対策 航空自衛隊美保飛行場に起因する航空機騒音諸障害の防止及び防衛施設周辺の整備を促進し、安全で快適な地域住民の生活環境の整備に努める。 ⑥ 震災復興 市民が、鳥取県西部地震の被害によって活力を失うことなく、安心して生活をおくることができるよう、地域全体の早期復興に努める。 |

Ⅶ 基本構想推進のために |

| 21世紀を展望した本市の都市像ならびに基本的な目標を示したこの基本構想は、行財政の効率的な運営の推進をはじめ、国、県、市町村との連携と協調のもと、民間活力の積極的な活用を図るなど、市民と行政が一体となって実現をめざすものである。 |

1.市民参加地域の特性や魅力を生かしながら、誰もがくらしやすいと感じることのできる、親しみの持てるまちづくりをめざす。このため、積極的な広報広聴活動を行い、市民の理解と協力のもと、創意と工夫による市民参加のまちづくりを推進する。 また、市民の個人情報の保護に努めながら、積極的に行政情報の公開を行う。 |

2.行政運営国際化、長寿社会の到来など環境の変化に伴い、複雑、多様化していく住民ニーズに対応するため、地方自治体として自らの知恵と独自の発想による政策立案が求められている。このため、「境港市行政改革大綱」に基づき、事務事業の見直しや組織・機構の整備を進めるとともに、生き生きとした行政の推進を図るため、全職員の意識改革と資質の向上に努める。 また、地方分権一括法の施行にともない、これまで以上に、国・県との役割や責任の分担のもと、市としての主体性の強化を図る。 |

3.広域行政生活様式の変化に伴い、市民の生活圏・経済圏は大きく広がり、都市間から地域間の競争の時代へと進展してきている。こうしたなかで、地方の自立に向けてより広域的見地に立った行政の展開が強く求められている。 このため、日常生活圏として結び付きが深い中海圏域地方拠点都市地域をはじめ、鳥取県西部圏域及び島根県東部圏域の市町村との連携をさらに深め、それぞれの地域の特性を生かした積極的な広域行政の推進に努める。 また、市町村合併については、市民に対しできる限り情報を提供し、市民との対話に努める。 |

4.財政運営経済不況の長期化により、歳入の根幹をなす市税収入が伸び悩む状況の中、多様化する住民ニーズに応えるため、限られた財源の重点的配分と経費支出の効率化に徹し、国・県等の財源の活用を図りつつ、経費全般について徹底した節減合理化を進め、健全な財政運営に努める。施策の展開にあたっては、事業の緊急度・優先度を厳しく選択する中で、人件費、公債費等の義務的経費による将来の財政負担にも十分配慮し、中長期的な見通しのもとに適正な運営を行っていくものとする。 |

| 第7次境港市総合計画中期基本計画 |

※このホームページの内容は、第7次境港市総合計画中期基本計画の一部(”基本構想”部分)を抜粋したものです。

※概要版のダウンロードはこちらから。

【お問い合わせ】

境港市総務部地域振興課

TEL 0859-47-1024

FAX

0859-44-3001

E-Mail chiikishinkou@city.sakaiminato.tottori.jp

Copyright(c)2003 Sakaiminato City All Rights Reserved